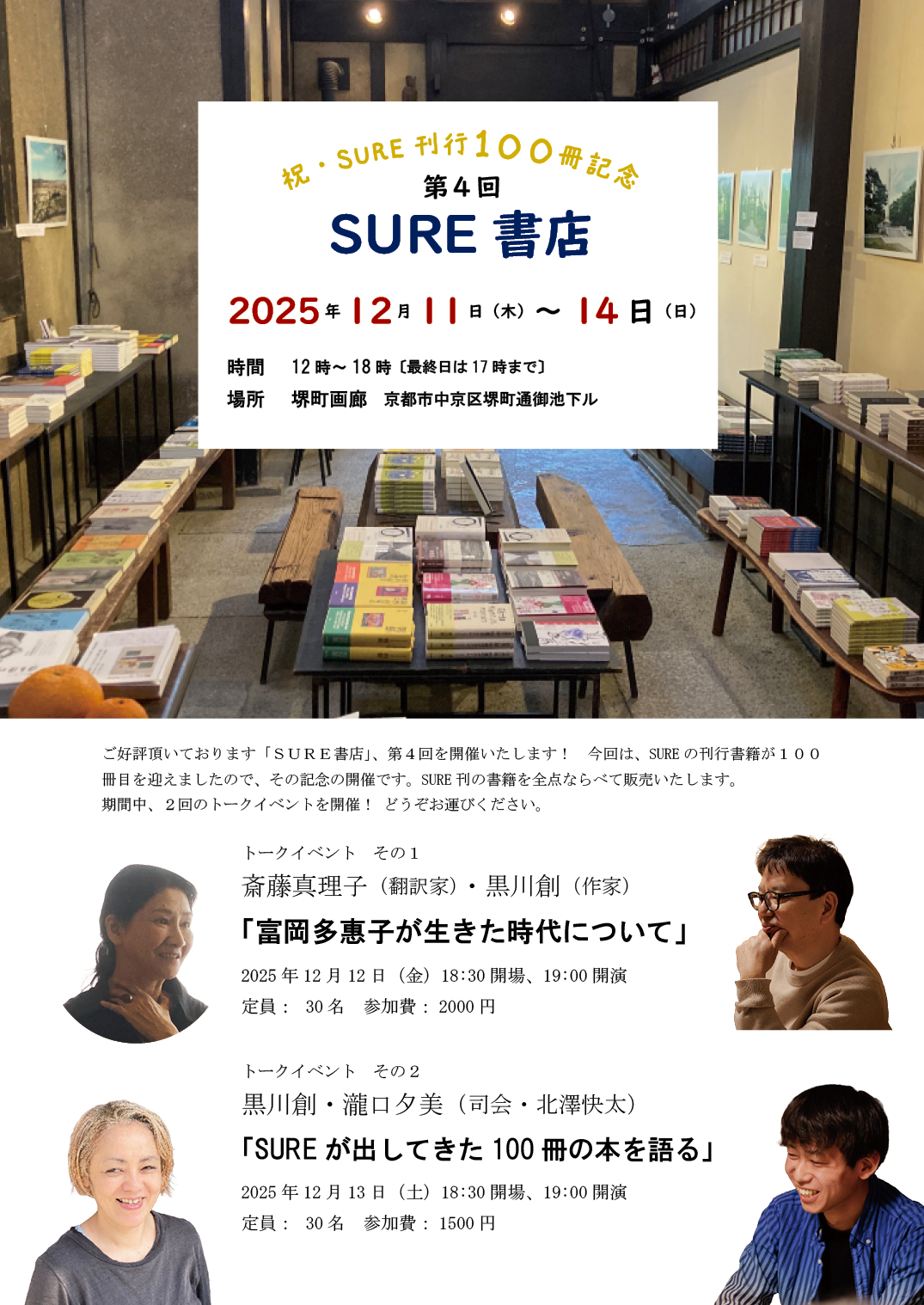

12月11日(木)~14日(日)

12:00~18:00 最終日は17時まで。

イベント

12月12日(金)、18時30分開場、19時開演

「富岡多恵子が生きた時代について」対談、斎藤真理子・黒川創

定員30名 参加費2000円

12月13日(土)、18時30分開場、19時開演

「 SUREが出してきた100冊の本を語る」対談、瀧口夕美・黒川創 (司会・北澤快太)

定員30名 参加費1500円

「催し」カテゴリーアーカイブ

恒例おもちつき

12月28日(日)11:00~15:00

今年もこの季節がやってまいりました!若狭の米農家『島光 -shimahikari- 』さんの臼と杵でつくおもちつきと販売会です。

島光さんのお餅はとても滋味深くて美味。お正月のお雑煮に是非!真空パックのお餅のほかに◎お米◎米糀◎醤油麹◎味噌◎梅干し◎お漬物なども販売予定です。

天然酵母のパン屋や身体にやさしく美味しいスイーツの販売などもあります!

島光さんのお餅はとても滋味深くて美味。お正月のお雑煮に是非!真空パックのお餅のほかに◎お米◎米糀◎醤油麹◎味噌◎梅干し◎お漬物なども販売予定です。

天然酵母のパン屋や身体にやさしく美味しいスイーツの販売などもあります!

子どもたちもお餅つきできますよ~。

1回目:11時半~白餅 2回目:13時~古代米