9月1日(土)11:00~16:30

おいしいものを食べながら、種について考え、学び、語りあい、わかちあう一日。

オーガニックマルシェ 11:00~13:00、15:30~16:30

お話会 13:00~14:00 お話:池添友一さん(三重・時芽輝農場)要予約 参加費:500円

たねじまん大会 14:30~15:30 参加費:500円

7月19日(木)~22日(日)13:00~20:00

21,22は会場で「やんばるカフェ」21日夜は「やんばるBAR」開催 20:00~22:00

本土防衛のために「捨て石」とされ、20万以上の命が犠牲となった沖縄。

その後日本から切り離され、米軍の軍事支配のもと、銃剣とブルドーザーで

土地を奪われ、命をもてあそばれた沖縄。

県民は凶暴な軍事力を持つ米軍と対峙し闘い続けた。

復帰後も米軍は居座り続け米軍基地の70%を押しつけられている沖縄。

沖縄は73年間ずっと闘い続けている。

県民の7割が反対していても辺野古や高江で新基地建設が進められている。

なぜ、沖縄は闘い続けるのか?なぜ沖縄が軍事基地に反対するのか?

この写真は基地建設に反対する人々の記録である。

森住 卓

◯第4回堺町上映会 予約は満席となりました。

■日程:7月14日(土)

17:30-受付

18:00-上映

18:45-休憩

シェアトーク(缶ビールでも飲みながら)

20:30 終了

■上映作品

「イザイホー1990年 久高島の女たち」(1991年30分/作品No.86)

沖縄本島の東南沖に浮かぶ久高島は琉球列島で太陽が最初にのぼる島である。琉球の島々をつくった神が海の彼方の神の国ニライハーラーから最初ににたどり着いたのも久高島と伝えられている。琉球王朝が神の島、信仰の島として最も深く崇敬したのもこの島であった。

久高島には久高ヌルと外間ヌルなど女性を中心にした祭祀組織がありイザイホーと呼ばれる12 年に一度(午年)の重要な神行事が伝えられている。30歳から41歳までの島生まれの既婚女性がその祭祀組織に新しく加入する儀礼である。

イザイニガヤーと呼ばれる新加入の女性たちはイザイホーを経験することによって初めて「ナンチュ(一人前の女)になった」と認められる。旧暦11月14日のウガンダティ(御願立)に始まり、11月20日のシティガフー(御願結び)にいたる7日間の神行事である。

久高には1年に40回近い年中行事が行われるがイザイホーと関係の深い行事がある。旧暦8月の祭りの後に行われるナーリキ(男の名付け式)と11月のアミドゥシ(海の漁に関わる行事)である。

男のナーリキが行われないと女のイザイホーもできないと言われるが1990年ノロたちがいないため、ナーリキもできなかった。祭りを司る久高ヌルは3年前に亡くなり外間ヌルも高齢に加えて病気で入院し、ついにイザイホーは行われなかった。

この記録は、中止となったイザイホー期間中の久高島の女性たちの想いと行動を軸にしながら、前回のイザイホー(1978 年)の写真記録と音声記録を活用し、イザイホーという神行事がどんなものなのかを明らかにしようとしたものである。

■入場料: 1,000円

■定 員: 30名(予約者優先で、満員の際は入場をお断りする場合があります) ■申込み: 民映研の映画をみんなで上映する会

min.eiken.kyoto@gmail.com

090-4493-0411(桜井)

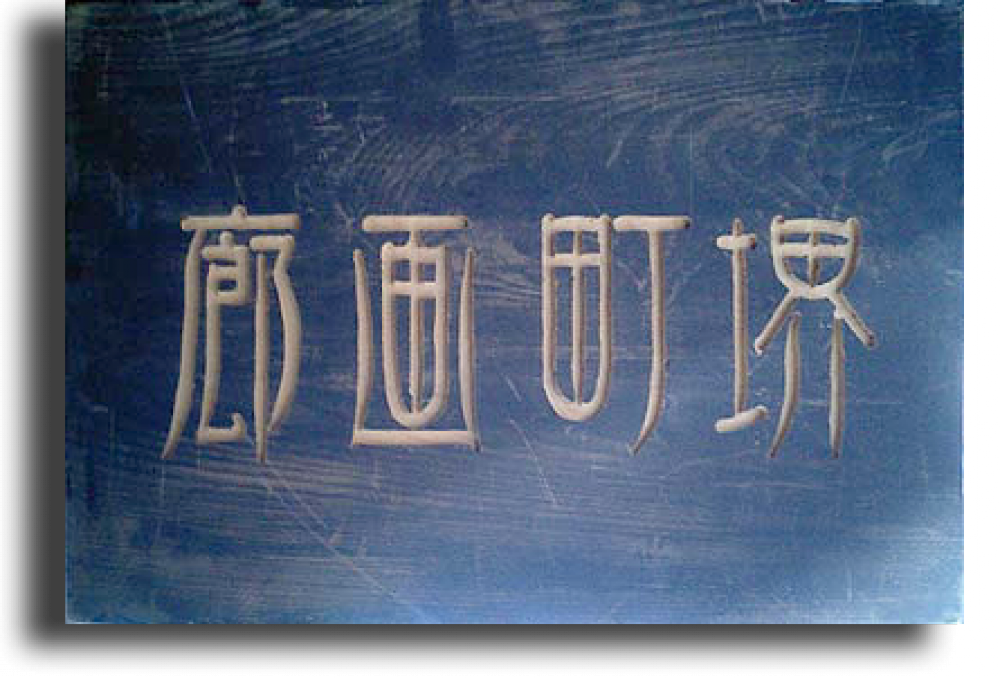

『ブルキナのかごと布展』 at 京都・堺町画廊

日時|2018.6/21thu. — 24sun. 11:00ー19:00

★初日21日は14時オープン。★最終日は18:00まで

3年目を数えるブルキナのカゴ展。

今年は鮮やかな色彩の布パーニュの日常着もたくさんご覧いただけます。どうぞお楽しみに。

「biga」ーーー ブルキナファソと日本に拠点を置き、西アフリカの手仕事の品々を紹介します。それぞれの持つ学びや知恵、価値を共有し、手をつなぎ、小さくても誠実なプロジェクトを目指します。今回は、ブルキナファソの工房で植物染めした山羊皮ハンドルの手編みかごや、綿糸、鮮やかで軽やかなアフリカンテキスタイルの日常着、オーガニックシアバターのソープなどをご紹介します。

※期間中、23日はマゴソスクールさんのライブイベントと早川千晶さんのトークも同時開催。

詳細は堺町画廊さんのHPにてご確認ください。イベント開催中もbigaの商品もおご購入いただけます。

第3回堺町上映会

■日程:6月2日(土)

17:30-受付 18:00-上映 18:45-休憩 シェアトーク(缶ビールでも飲みながら)

20:30 終了

■上映作品

「川口の鋳物師(いもじ)」(1984年/41分/作品No.44)

これは、鋳物の町川口での、鋳物師の伝統的な技と祈りの記録である。

鋳物作りは、外側の鋳型(外型)と内側の鋳型(中子)の間に溶けた鉄を流し込み、天水鉢や鐘などの鉄製品を作る作業である。

明治になって、生型という砂を押し固めて鋳型を作る方法が入ったが、それ以前は粘土で作って焼き固めた鋳型で作られた。

ここでは、鋳物師鋳物師鈴木文吾さんの焼型によるよる点水鉢作りを中心に記録を進めている。

鋳物生産には、角のないよい砂のあることが必要条件である。荒川がその砂を提供してきた。また火も重要である。荒川への感謝、火伏せの神であるお稲荷さんへの信仰、鍛冶屋・鋳物師の守り神である金山様への信仰・・。

職人技は、祈りとともに伝えられてきた。

■入場料:1,000円 ■定員30名(予約者優先で、満員の際は入場をお断りする場合があります)

■申込み: 民映研の映画をみんなで上映する会

min.eiken.kyoto@gmail.com

090-4493-0411(桜井)